|

|

||||||||||||||||||||||||||||

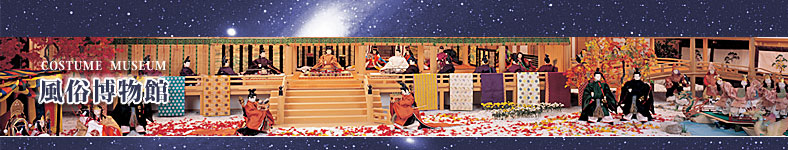

皇族女子盛装 |

|

|

|

即位礼の時皇后陛下が御帳台に昇られる時もこの形式の御盛装で「おんいつつぎぬ、おんからぎぬ、おんも」と云う。その前に列立される皇族妃、後方に侍立する女官の服装もまた同様である。この場合は敬称の「お」「おん」はつけない。 服[白小袖]に長袴をつけその上に単、五衣、打衣、表着を重ね、唐衣、裳をつける。女儀の服色は総じて御好みもあり、時々変化するので必ずしも一様でない。これが俗に十二単といわれるもので、ここでは単にその形状の例を示した。 髪型は大すべらかしで江戸後期以来の形式である。 皇后、皇族は唐衣、表着とも二陪織、色は白、赤、青色が最も重く、打衣にも菱紋などの文を用いられる。この形式の御装束は即位礼当日紫宸殿の儀、即位礼及び大嘗祭後神宮に親謁の儀にも御召しになる。 皇后の御服にはその他、帛御服があり、これは大礼の時、即位礼当日賢所大前の儀及び大嘗祭に用いられる。 又、御五衣、御小袿、御長袴がある。これは最も多く用いられるもので大礼の時、宮中三殿に期日奉告の儀、即位礼後1日賢所御神楽の儀、京都より還幸後に於ける賢所神楽の儀及び皇霊殿神殿に新謁の儀を初め、年中恒例の大祭、小祭を通じて用いられる。 |

|

| 1 平額(ひらびたい) 2 釵子(さいし) 3 櫛(くし) 4 唐衣(からぎぬ) 5 表着(うわぎ) 6 五衣(いつつぎぬ) 7 打衣(うちぎぬ) 8 単(ひとえ) 9 長袴(ながばかま) 10 檜扇(ひおうぎ) 11 裳(も)の小腰(こごし) 12 大(お)すべらかし[髪型] 13 絵元結(えもっとい) 14 紅(くれない) 15 こびんさき 16 裳(も)の大腰(おおごし) 17 裳(も)の引腰(ひきごし) 18 長髢(ながかもじ) 19 裳(も) |

|

||

| Copyright(C)1998,COSTUME MUSEUM All Rights Reserved. |